中学技能教科「技術・家庭科」攻略、エネルギーの変換と利用

執筆

中里 太一(なかざと たいち)

電気を供給する仕組み

エネルギーの変換と利用は、理科と社会でも学習する分野です。しっかりと勉強をしておけば、理科と社会の理解にも役立ちます。さて、以下が主な発電の仕方の特徴と課題です。

火力発電

特徴

①石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料を使用する

②海辺や都市部に近い場所に建設されることが多い

課題

①二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを排出する=地球温暖化の原因

②化石燃料は主に輸入される=輸入できなくなったら、発電できない

原子力発電

特徴

①ウランなどの核燃料を使用する

②海辺に建設されることが多い

課題

①核燃料を使用するため安全性に関して特別な配慮が必要

②放射性物質の管理が必要

③核燃料の輸入が必要

水力発電

特徴

①ダムなどの水を利用する

②山間部に建設されることが多い

課題

すでに利用できる水源は開発されているので、新しい水源の確保が難しい

風力・太陽光発電

特徴

①風や太陽光を利用する

②風力発電は風が強く吹く海辺に設置されることが多い

③太陽光発電は住宅や建物にも設置できる

課題

①天候に左右されやすい

②一基あたりの発電量が他に比べて少ない

電気エネルギーの変換と利用方法

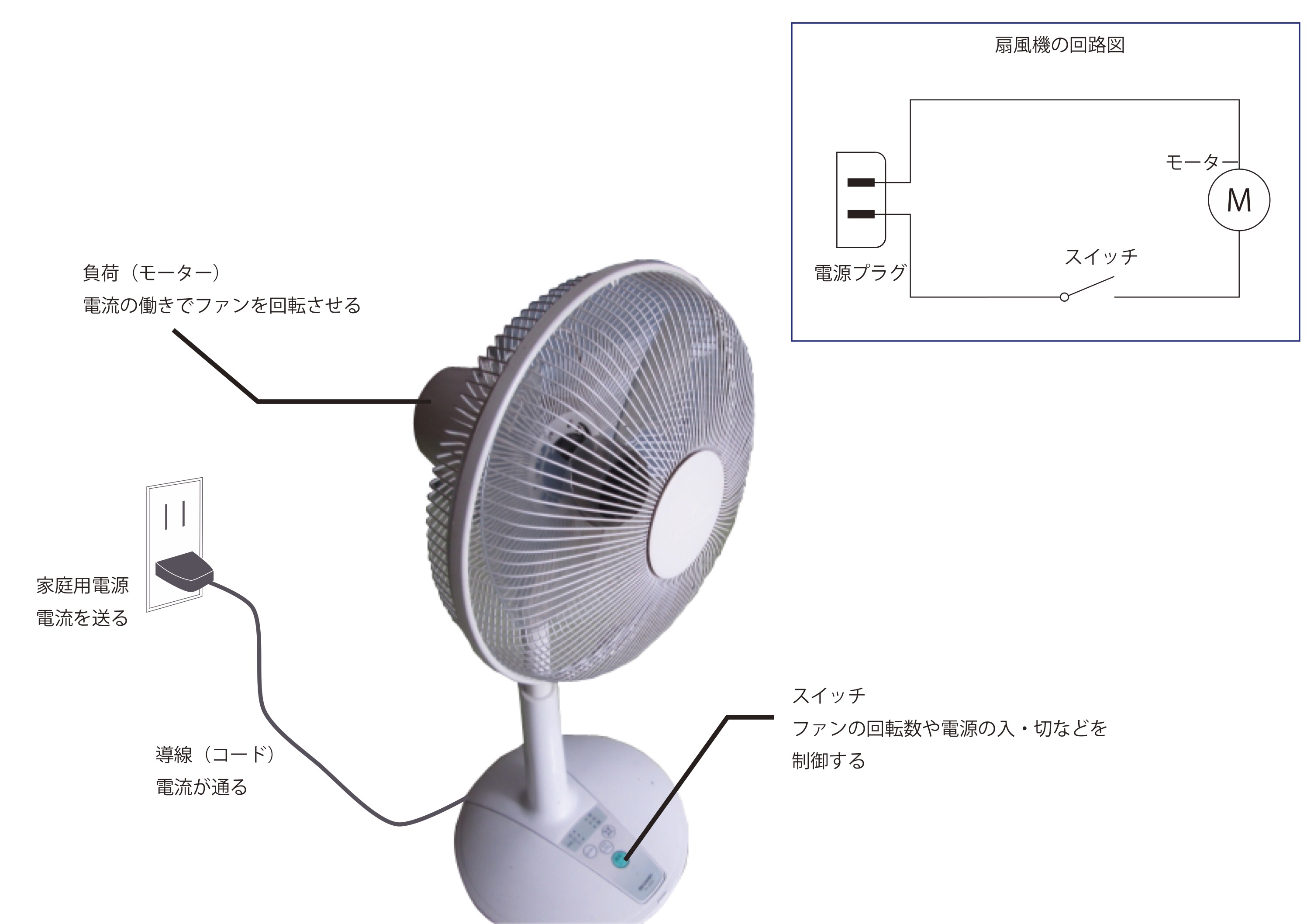

(1)電気エネルギーを利用する仕組み

電気機器には電源・導線・負荷で構成される電気回路が組みこまれています。また、電気の流れを止めたり、制御したりする部品も入っています。まず、基本となる用語を覚えましょう

- 電源=電流を送る役割

- 導線=電流の通り道

- 負荷=電流のはたらきで仕事をする部分

- 回路図=電気回路を電気用記号を使って表したもの

(2)電気用図記号

回路図を描かせる問題もあります。教科書に載っている電気用図記号を覚えておきましょう。

(3)エネルギーの交換

電気エネルギーは負荷によって、熱、光、運動などのエネルギーに変換されます。たとえば、扇風機は電気が風を出しているわけではありません。電気のエネルギーがファン(プロペラみたいな部分)を回転させます。それが回ることで、風が出るわけです。このようにエネルギーを他のエネルギーに変えることを「エネルギーの交換」といいます。

ここで注意点があります。エネルギーの交換は、すべてが目的のエネルギーに変換されるわけではないという点です。たとえば、電車を動かす場合、電気エネルギーを運動エネルギーに変えます。100という量の電気エネルギーを送っても、運動エネルギーは100にはなりません。負荷や導線の抵抗によって、熱や光などの別のエネルギーにも変わってしまい、運動エネルギーは90で、他10は熱や光エネルギーに変換されます。

いろいろなエネルギーの変換例

(1)熱エネルギーに変わるもの

電気エネルギーを熱エネルギーに変換して利用するものです。電源を入れたら、温かくなります。利用例としては、ドライヤー、アイロン、電気ストーブがあります。他にも、はんだごても熱エネルギーに変わるものとして覚えておきましょう。

(2)光エネルギーに変わるもの

電気エネルギーを光エネルギーに変えるものは比較的想像しやすいと思います。電源を入れたら明るくなるものです。利用例として、白熱電球、蛍光ランプ、LEDランプを覚えておきましょう。

(3)運動エネルギーに変わるもの

電気エネルギーを運動エネルギーに変えるものとして、代表的なものはモータです。電車もパソコンのファンも携帯電話のバイブレータも全てモータが使用されています。

以上が電気エネルギーの変換についての基本的な知識です。この知識をしっかりと理解・記憶したうえで、先生がから配られたプリントやノートを使って、しっかりと勉強してください。

執筆

中里 太一(なかざと たいち)