中学技能教科「技術・家庭科」攻略、乳幼児分野の学習のポイント

執筆

中里 太一(なかざと たいち)

成長過程と時期・期間

| 時期の名称 | 期間 |

|---|---|

| 乳児期 | 生まれてから1歳になるまで |

| 幼児期 | 1歳から小学校入学まで |

| 児童期 | 小学校入学から卒業まで |

期間と名称をセットで覚えましょう。

乳幼児の体の発達

(1)体の発達

| 生まれた時 | 1歳 | 4歳 | |

|---|---|---|---|

| 身長 | 50cm | 75cm | 100cm |

| 体重 | 3,000g | 9,000g | 15,000g |

身長は、1歳で生まれた時の1.5倍。4歳では2倍になります。体重は、1歳で、生まれた時の3倍。4歳では5倍になります。

テストでは何倍になるかを答えさせる問題が多いです。数字のイメージを持ってもらおうと思い、生まれた時、1歳、4歳の表を作りました。たった4年でとても大きくなるイメージが持てるかと思います。

(2)運動機能の発達は2パターンを覚えよう

① 上から下に向けた発達

生まれた直後は、首が据わっていないため、頭がグラグラした状態にあります。それが時間の経過と共に、首がしっかりしてきます。そして、背骨、腰の順番にしっかりしてきて、おすわり→ハイハイ→伝い歩き→ひとり歩きと、段階的に下方向に発達していきます。

② 中心から末端に向けた発達

赤ちゃんは最初、腕も満足に動かせません。それが腕全体からしだいに手先に向かって発達し、時間の経過と共に指先まで発達していきます。このように腕、手先、指先と徐々に先端に向かっても運動機能が発達していきます。

生理的機能は大人との比較で理解する

- 幼児は成人と比べて体温が高い

→汗をかきやすい

→十分な水分補給が必要 - 幼児は成人に比べて疲れやすい

→活動のためのエネルギーを蓄えなければいけない

→多くの睡眠時間が必要

乳幼児の心の発達

幼児期には、体の成長にあわせて、心も発達していきます。ここでは用語とその意味をしっかりと

覚えましょう。

(1)覚えたい用語と意味

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 自立 | 自分の力で生活できること |

| 自律 | 場面に応じて自分の感情や行動をコントロールできること |

| 情緒 | 愛情・喜び・悲しみ・心配など |

| 社会性 | 人に対して示す、反応や働きかけのこと |

- 自立の例としては、ひとりでトイレに行ける、洋服を一人で脱いだり着たりできることをいいます。

- 自律はたとえば、友達が3人いておもちゃがひとつしかない場合に、おもちゃで遊びたいけれど、他に友達がいるから独り占めしないで、順番で交代することができるようなものを指します。

- 情緒は、「感情」という言葉にとても近いです。ただし、この分野では「感情」とは言わず「情緒」と表現します。

(2)基本的生活習慣

- 意味:生きていくために毎日繰り返されることを自分でする習慣のこと

- 例:食べる、寝る、トイレに行く

(3)社会的生活習慣

- 意味:他人と気持ちよく生活するために必要な習慣のこと

- 例:約束を破らない、マナーを守る

乳幼児の遊び

(1)乳幼児の一日

- 睡眠時間が多い

- 遊びが中心

- 胃が小さいため3回の食事以外におやつを食べる

(2)遊びで得られるもの

- 運動機能発達

- 豊かな感性

- 他人とのかかわり方

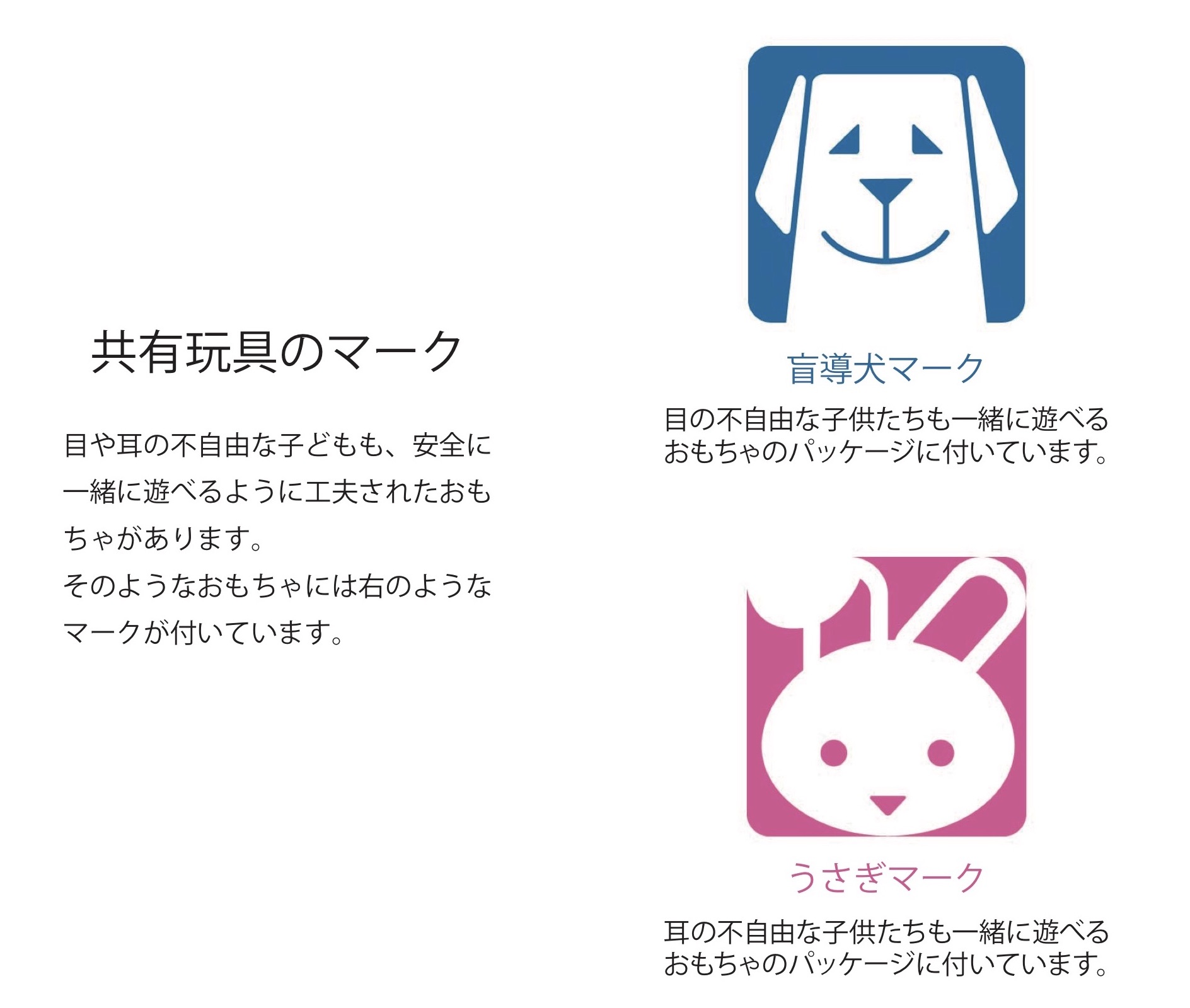

(3)おもちゃ

おもちゃは、遊びのきっかけになり、想像力を広げ、遊びを豊かにしてくれる役割を持ちます。おもちゃを選ぶときのポイントと、おもちゃの安全マークについて紹介します。

① おもちゃを選ぶポイント

- 幼児の発達段階にふさわしい物

- 扱いやすい大きさで、十分に使いこなせる種類や数であること

- いろいろな使い方ができるもの

- 色彩や形が美しく、安全で丈夫なもの

1歳児に500ピースのパズルをやらせてもできませんよね。ですから、500ピースのパズルは「幼児の発達段階にふさわしい物」と「扱いやすい大きさで、十分に使いこなせる種類や数である」という条件を満たしていません。また、「いろいろな使い方ができるもの」というのは、おもちゃの役割は、幼児の想像力を養うこともあります。ですから、さまざまな使い方ができる方が望ましいですよね。

乳幼児は、まだ判断能力に乏しく、力の加減も分かりません。ですから、安全であるということは最も重要です。

① おもちゃを選ぶポイント

最後におもちゃについているマークと意味をあわせて覚えましょう。

| 名称 | 意味 |

|---|---|

| STマーク | おもちゃの安全基準に合格しているもの |

| 盲導犬マーク | 目の不自由な子供たちも一緒に遊べるおもちゃ |

| うさぎマーク | 耳の不自由な子供たちも一緒に遊べるおもちゃ |

以上が、乳幼児の単元についての基本知識です。これを基本に、「基本的生活習慣の例を答えなさい」や「幼児は汗をかきやすいから、どのような対応が必要か?」というような具体例を問題で聞かれるケースもあります。後は、教科書や授業内でのプリント・ノートを使用して細かい部分も覚えていきましょう。

執筆

中里 太一(なかざと たいち)